《漢語大詞典》:三师(三師)

(1). 北魏 以后以太师、太傅、太保为三师。见《通典·职官一》。 唐 窦常 《奉贺太保岐公》诗:“五色詔中宣九德,百僚班外置三师。”《金史·百官志一》:“三师。太师、太傅、太保各一员,皆正一品,师范一人,仪刑四海。”

(2).星名。《宋史·天文志二》:“三公三星,在北斗杓南,及魁第一星西,一云在斗柄东,为太尉、司徒、司空之象。在魁西者名三师。”

(3).三国的军队。《左传·隐公十年》:“癸,亥,克之,取三师焉。” 杜预 注:“三国之军在 戴 ,故 郑伯 合围之。”

(4).佛教语。指授具足戒的三名和尚,即戒和尚、羯磨师和教授师。 唐 道宣 《四分律删繁补阙行事钞》卷上之三:“若论发戒功,与三师齐德,何为不请之乎?可準三师而请。”参见“ 三师七僧 ”。

(2).星名。《宋史·天文志二》:“三公三星,在北斗杓南,及魁第一星西,一云在斗柄东,为太尉、司徒、司空之象。在魁西者名三师。”

(3).三国的军队。《左传·隐公十年》:“癸,亥,克之,取三师焉。” 杜预 注:“三国之军在 戴 ,故 郑伯 合围之。”

(4).佛教语。指授具足戒的三名和尚,即戒和尚、羯磨师和教授师。 唐 道宣 《四分律删繁补阙行事钞》卷上之三:“若论发戒功,与三师齐德,何为不请之乎?可準三师而请。”参见“ 三师七僧 ”。

《漢語大詞典》:六物

(1).谓岁、时、日、月、星、辰。《左传·昭公七年》:“六物不同,民心不壹……公曰:‘何谓六物?’对曰:‘岁、时、日、月、星、辰,是谓也。’”

(2).六币。《周礼·秋官·小行人》:“合六币:圭以马,璋以皮,璧以帛,琮以锦,琥以绣,璜以黼。此六物者,以和诸侯之好故。”

(3).酿酒所需之六物。《礼记·月令》:“﹝仲冬之月﹞乃命大酋,秫稻必齐,麴糵必时,湛炽必絜,水泉必香,陶器必良,火齐必得,兼用六物,大酋监之,毋有差贷。” 孔颖达 疏:“兼用六物者,秫稻一,麴糵二,湛炽三,水泉四,陶器五,火齐六也。物,事也,谓作酒之人用此六事作酒。”《吕氏春秋·仲冬》:“兼用六物。” 高诱 注:“六物,秫、稻、麴、糵、水、火也。”后亦以指酒。 明 许潮 《武陵春》杂剧:“今是二月花朝节,正桃花大放之时,不免驾小舟,具六物,往 武陵谿 ,游翫一遭则箇。”

(4).佛教之制,比丘(受过具足戒的男僧)必备的衣具有六:一、僧伽黎(大衣),二、郁多罗僧(中衣),三、安陀会(下衣),四、波咀罗(铁钵、木钵、瓦钵等),五、尼师坛(坐具),六、骚毘罗(漉水囊,用以漉去水中微虫),是名比丘六物,亦名三衣六物,三衣亦在六物之中,然为六物中之主要者,故特标举之。

(2).六币。《周礼·秋官·小行人》:“合六币:圭以马,璋以皮,璧以帛,琮以锦,琥以绣,璜以黼。此六物者,以和诸侯之好故。”

(3).酿酒所需之六物。《礼记·月令》:“﹝仲冬之月﹞乃命大酋,秫稻必齐,麴糵必时,湛炽必絜,水泉必香,陶器必良,火齐必得,兼用六物,大酋监之,毋有差贷。” 孔颖达 疏:“兼用六物者,秫稻一,麴糵二,湛炽三,水泉四,陶器五,火齐六也。物,事也,谓作酒之人用此六事作酒。”《吕氏春秋·仲冬》:“兼用六物。” 高诱 注:“六物,秫、稻、麴、糵、水、火也。”后亦以指酒。 明 许潮 《武陵春》杂剧:“今是二月花朝节,正桃花大放之时,不免驾小舟,具六物,往 武陵谿 ,游翫一遭则箇。”

(4).佛教之制,比丘(受过具足戒的男僧)必备的衣具有六:一、僧伽黎(大衣),二、郁多罗僧(中衣),三、安陀会(下衣),四、波咀罗(铁钵、木钵、瓦钵等),五、尼师坛(坐具),六、骚毘罗(漉水囊,用以漉去水中微虫),是名比丘六物,亦名三衣六物,三衣亦在六物之中,然为六物中之主要者,故特标举之。

具足戒

【佛学大辞典】

(术语)(参见:二百五十,戒)

【佛学大辞典】

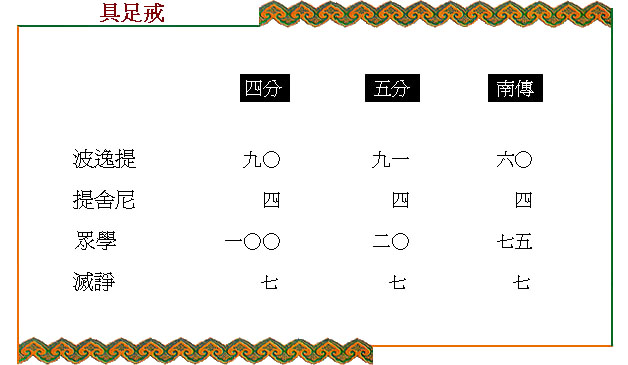

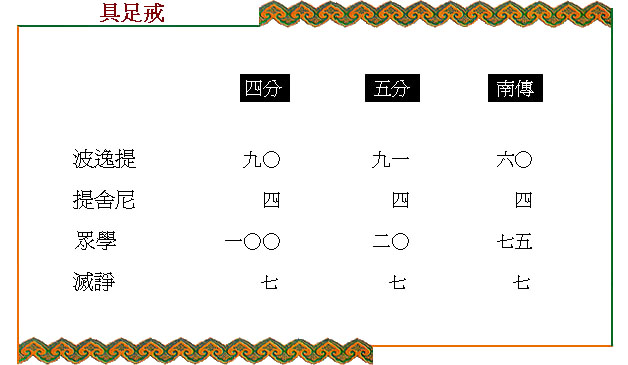

(术语)为比丘,比丘尼当受之戒,别解脱戒中之至极也。比丘为二百五十戒,比丘尼为五百戒(实为三百四十八戒),比丘之二百五十戒,为四波罗夷,十三僧残,二不定,三十舍堕,九十波逸提,四提舍尼,百众学,七灭诤。比丘尼之三百四十八戒,为八波罗夷,十七僧残,三十舍堕,一百七十八波逸提,八提舍尼,百众学,七灭诤。戒之总数,诸律不同。宜视后世之作为,然要严守佛陀制戒之意,专心保持比丘之面目,今对比四分,五分,南传。则波逸提以下之细目,有如图之相违。观此可知戒之数目,指大数也。今所以名为具足者,非依已上之戒数。戒数惟标榜其紧要者,使由此于一切之境界离罪之意,故谓为具足戒。故若自数上言具足,则不得不言为无量。不依具足之戒数者,于药师经,智度论等谓比丘尼戒为五百而知之也。行事钞中之一曰:「问:律中僧列二百五十戒,戒本具之。尼则五百,此言虚实?答:两列定数,约指为言。故诸部通言,不必依数。论其戒体,唯一无作。约境明相,乃量尘沙。且指二百五十,以为持犯蹊径耳。律中尼有三百四十八戒,可得指此而为所防。今准智论云:尼受戒法,略则五百,广说八万。僧则略有二百五十,广亦同尼律仪。」八宗纲要曰:「受具戒时,并得如此无量无边等戒,量等虚空,境遍法界,莫不圆足,故名具足戒。」

【佛学常见辞汇】

具足圆满之戒,如比丘的二百五十戒,及比丘尼的三百四十八戒是。

【佛学次第统编】

具足戒有二:一、比丘戒,二、比丘尼戒,共称为二部律。此二部律,未受戒者,不许先知。佛有明制,本文但举其数耳。

【三藏法数】

具足戒者,即二百五十戒也。谓波罗夷法,凡四条。(梵语波罗夷,华言极恶。)僧伽婆尸沙法,凡一十三条。(梵语僧伽婆尸沙,华言僧残。谓犯此戒,如人被他斫残,命虽未尽,形已残废故也。)不定法,凡二条。(谓比丘犯非法语,或以波罗夷法治之,或以僧伽婆尸法治之,或以波逸提法治之,故名不定也。)尼萨耆波逸提法,凡三十条。(梵语尼萨耆,华言舍。谓因财物等犯贪慢心,令舍入僧众故。梵语波逸提,华言堕。谓不舍,当堕地狱也。)波逸提法,凡九十条。波罗提提舍尼法,凡四条。(梵语波罗提提舍尼,华言向彼悔。僧祇律云:此罪应对众发露,故名向彼悔。)众学戒法,凡一百条。(此等戒法,令比丘众皆学,故名众学也。)灭诤法,凡七条。(谓有诤事起,即应除灭,故名灭诤法。)此二百五十戒,是出家比丘所持,是名出家具足戒。(梵语比丘,华言乞士。)

【三藏法数】

谓菩萨持中道第一义谛戒,用中道慧,遍入诸法,无戒不备,是名具足戒。(第一义谛者,谓中道实相之理,无二无别,谛审不虚也。)

(术语)(参见:二百五十,戒)

【佛学大辞典】

(术语)为比丘,比丘尼当受之戒,别解脱戒中之至极也。比丘为二百五十戒,比丘尼为五百戒(实为三百四十八戒),比丘之二百五十戒,为四波罗夷,十三僧残,二不定,三十舍堕,九十波逸提,四提舍尼,百众学,七灭诤。比丘尼之三百四十八戒,为八波罗夷,十七僧残,三十舍堕,一百七十八波逸提,八提舍尼,百众学,七灭诤。戒之总数,诸律不同。宜视后世之作为,然要严守佛陀制戒之意,专心保持比丘之面目,今对比四分,五分,南传。则波逸提以下之细目,有如图之相违。观此可知戒之数目,指大数也。今所以名为具足者,非依已上之戒数。戒数惟标榜其紧要者,使由此于一切之境界离罪之意,故谓为具足戒。故若自数上言具足,则不得不言为无量。不依具足之戒数者,于药师经,智度论等谓比丘尼戒为五百而知之也。行事钞中之一曰:「问:律中僧列二百五十戒,戒本具之。尼则五百,此言虚实?答:两列定数,约指为言。故诸部通言,不必依数。论其戒体,唯一无作。约境明相,乃量尘沙。且指二百五十,以为持犯蹊径耳。律中尼有三百四十八戒,可得指此而为所防。今准智论云:尼受戒法,略则五百,广说八万。僧则略有二百五十,广亦同尼律仪。」八宗纲要曰:「受具戒时,并得如此无量无边等戒,量等虚空,境遍法界,莫不圆足,故名具足戒。」

【佛学常见辞汇】

具足圆满之戒,如比丘的二百五十戒,及比丘尼的三百四十八戒是。

【佛学次第统编】

具足戒有二:一、比丘戒,二、比丘尼戒,共称为二部律。此二部律,未受戒者,不许先知。佛有明制,本文但举其数耳。

【三藏法数】

具足戒者,即二百五十戒也。谓波罗夷法,凡四条。(梵语波罗夷,华言极恶。)僧伽婆尸沙法,凡一十三条。(梵语僧伽婆尸沙,华言僧残。谓犯此戒,如人被他斫残,命虽未尽,形已残废故也。)不定法,凡二条。(谓比丘犯非法语,或以波罗夷法治之,或以僧伽婆尸法治之,或以波逸提法治之,故名不定也。)尼萨耆波逸提法,凡三十条。(梵语尼萨耆,华言舍。谓因财物等犯贪慢心,令舍入僧众故。梵语波逸提,华言堕。谓不舍,当堕地狱也。)波逸提法,凡九十条。波罗提提舍尼法,凡四条。(梵语波罗提提舍尼,华言向彼悔。僧祇律云:此罪应对众发露,故名向彼悔。)众学戒法,凡一百条。(此等戒法,令比丘众皆学,故名众学也。)灭诤法,凡七条。(谓有诤事起,即应除灭,故名灭诤法。)此二百五十戒,是出家比丘所持,是名出家具足戒。(梵语比丘,华言乞士。)

【三藏法数】

谓菩萨持中道第一义谛戒,用中道慧,遍入诸法,无戒不备,是名具足戒。(第一义谛者,谓中道实相之理,无二无别,谛审不虚也。)